Kommunale Wärmeplanung

Glandorf

Das Ziel steht fest

Bis 2045 muss Deutschland klimaneutral werden, d. h. auch für das Heizen darf dann kein Erdgas oder Öl mehr verbrannt werden. Damit Hausbesitzer wissen, wann und wie sie ihre Heiztechnik umrüsten müssen, sind die Kommunen aufgefordert, sogenannte Wärmepläne zu erstellen.

Kommunale Wärmeplanung

für Glandorf

Die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung bietet die Gelegenheit, eine Strategie für die Transformation der Wärmeversorgung zu entwickeln, um damit einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung der gesetzlichen Klimaschutzziele zu leisten. Es ist wichtig zu betonen, dass aus der kommunalen Wärmeplanung selbst keine unmittelbaren Verpflichtungen für die Bürgerinnen und Bürger Glandorfs erwachsen. Vielmehr stellt der Wärmeplan eine fundierte und durchdachte Grundlage dar, die künftige Entscheidungen bezüglich der individuellen Wärmeversorgung unterstützt.

Mit der Entwicklung der kommunalen Wärmeplanung hat die Gemeinde Glandorf das örtliche Energieversorgungsunternehmen, die Teutoburger Energie Netzwerk eG, beauftragt. In Bezug auf die technischen Möglichkeiten bei der Datenanalyse und dem damit zusammenhängenden Know How werden Sie zusätzlich von dem Planungsbüro, BET Energie, aus Aachen unterstützt.

Details zur Förderung

- Titel:

Erstellung der kommunalen Wärmeplanung

für die Gemeinde Glandorf

- Laufzeit des Vorhabens (Bewilligungszeitraum):

Der Zuwendungsbescheid gilt für den Zeitraum von 01.06.2024 bis 31.05.2025.

- Planverantwortliche Stelle:

Gemeinde Glandorf: Frank Scheckelhoff und Charline Vennemann - Beteiligte Partner:

Externe Dienstleistung/Projektleitung: TEN eG: Stephan Stromann und Dilan Mao, Hagen a.T.W.,

Nachunternehmen: BET Energie: Frank Schäfer, Aachen

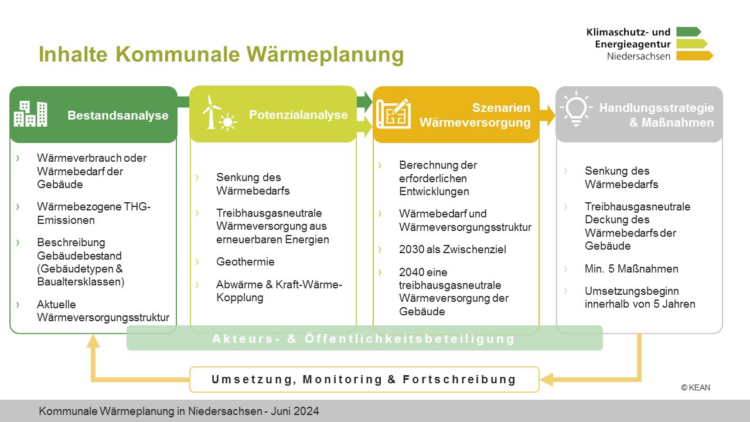

Die einzelnen Schritte zur kommunalen Wärmeplanung

1

Bestandsanalyse

Zur Ermittlung des kommunalen Wärmebedarfs, werden umfangreiche Daten aus verschiedenen Quellen zusammengetragen: Verbrauchsdaten von Gebäuden, Informationen von Schornsteinfegern sowie Plan- und GIS-Daten der Bau- und Stadtplanungsämter.

2

Potenzialanalyse

Auf Basis dieser Daten werden der Wärmebedarf und die Potenziale für erneuerbare Energien in der Kommune genau analysiert.

3

Zielszenario

Die Wärmeplaner entwickeln konkrete Zielszenarien für eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Dabei werden lokale Potenziale und Bedarfe berücksichtigt, um beispielsweise Gebiete für Wärmenetze zu identifizieren.

4

Wärmewendenstrategie

Mit konkreten Maßnahmen können erste Schritte in Richtung der Zielszenarien gegangen werden. So können frühzeitig die richtigen Prozesse zur Umstellung der Wärmeversorgung angestoßen werden.

Gut zu wissen

Gut zu wissen

Fragen und Antworten

zur kommunalen Wärmeplanung

- Was ist kommunale Wärmeplanung?

Die Wärmeversorgung verursacht einen großen Teil des CO2-Ausstoßes in Deutschland, der dringend reduziert werden muss. Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung ist die Entwicklung einer Strategie für eine langfristig CO2-neutrale Wärmeversorgung der Gemeinde Glandorf. Der kommunale Wärmeplan zeigt dafür den aktuellen Status Quo der Wärmeversorgung sowie verschiedene Perspektiven einer künftigen Wärmeversorgung. Das geht beispielsweise mit Wärmepumpen und über neue Versorgungsnetze, wie z. B. kalte Nahwärmenetze in Neubaugebieten. Damit unnötige Investitionen in neue Heizungsanlagen oder Modernisierungen vermieden werden, sollen die Kommunen Pläne erarbeiten, mit denen jeder langfristig planen kann.

- Bis wann wird die Wärmeplanung erstellt?

Die Gemeinde Glandorf hat den Auftrag zur Begleitung der kommunalen Wärmeplanung an die Teutoburger Energie Netzwerk (TEN eG) vergeben. Die Fertigstellung ist bis Ende Mai 2025 geplant.

- Wie ist der praktische Ablauf einer kommunalen Wärmeplanung?

Die kommunale Wärmeplanung umfasst im Wesentlichen die vier Phasen:

- Bestandsanalyse (aktueller Wärmebedarf, Treibhausgasemissionen, Baubestand, -zustand und vorhandene Netze)

- Potenzialanalyse (mögliche Energieeinsparungen und potenzielle erneuerbare Wärmequellen)

- Zielszenario (Kombination aus Bestand und Potenzial zu einer bedarfsgerechten Wärmeversorgung)

- Wärmewendestrategie und Umsetzungsstrategie (empfohlene Maßnahmen und dazu passende Umsetzungszeitpläne)

- Entstehen Pflichten für z. B. Hauseigentümer durch die kommunale Wärmeplanung?

Der Wärmeplan legt fest, welche Form der klimaneutralen Wärmeversorgung in verschiedenen Gemeindeteilen entwickelt und etabliert werden kann. Dabei werden der Wärmebedarf in den einzelnen Ortschaften, die verfügbaren Wärmequellen, insbesondere die erneuerbaren, sowie potenzielle zukünftige Wärmeversorgungslösungen analysiert. Zu den möglichen Lösungen gehören die dezentrale Wärmeerzeugung, beispielsweise durch Wärmepumpen, die Nutzung lokaler Wärmequellen oder die strategische Erweiterung von Fernwärme. Die Wärmeplanung ist eine erste Orientierungshilfe für die Auswahl der zukünftigen Wärmeversorgung, d.h. die kommunale Wärmeplanung ist rechtlich unverbindlich und löst keine direkten Verpflichtungen für private Haushalte aus.

- Sollte es doch zu einem Heizungstausch kommen, was ist dann zu beachten?

- Bis wann dürfen fossile Heizungen betrieben und durch fossile Heizungen ersetzt werden?

Heizungen, die vor dem Jahr 2024 eingebaut werden, dürfen noch bis zum 31.12.2044 mit bis zu 100 % fossilem Erdgas betrieben werden. Sie dürfen auch noch repariert werden.

Neue Gasheizungen, die zwischen Anfang 2024 und einem Ratsbeschluss über die Ausweisung von Gebieten gemäß Wärmeplan (für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern gilt dies spätestens bis zum 30. Juni 2026, für Städte mit bis zu 100.000 Einwohnern spätestens bis zum 30. Juni 2028) installiert werden, dürfen auch mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ab 2029 steigende Anteile an Biomasse (z.B. Biomethan oder Wasserstoff) eingesetzt werden müssen. Die nachzuweisenden Anteile steigen von 15 % ab 2029, über 30 % ab 2035 und 60 % ab 2040 bis 100 % ab 2045.

Der Einsatz dieser Grünbrennstoffe ist durch entsprechende Lieferverträge des Lieferanten nachzuweisen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass eine verbindliche Beratung durchgeführt werden muss, in der auch auf die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit steigenden CO2-Preisen hingewiesen wird.

- Dürfen in kleineren Gemeinden wie Glandorf nach dem 30. Juni 2028 noch neue Gasheizungen im Bestand installiert und weiter betrieben werden?

Für Neubauten in Neubaugebieten und in Baulücken gilt bereits ab dem 1. Januar 2024, dass alle neu installierten Heizungen zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

Für bestehende Gebäude in der Gemeinde Glandorf gilt, dass ab Juli 2028 neu installierte Heizungen zu mindestens 65 % aus erneuerbaren Energien gespeist werden müssen. Es gibt jedoch Ausnahmen von dieser Regel in folgenden Fällen:- In dem Fall, dass ein Vertrag mit einem Wärmenetzbetreiber abgeschlossen wurde, der einen Anschluss an ein Wärmenetz innerhalb von maximal 10 Jahren garantiert. In diesem Fall kann in der Übergangszeit bis zum Anschluss eine neu installierte fossile Heizung betrieben werden.

- Wenn eine fossile Heizung (ohne Angebot des Wärmenetzbetreibers zum Anschluss an ein Fernwärmenetz) als Übergangslösung installiert wird. Es gilt eine allgemeine Übergangsfrist von 5 Jahren, in der eine neu installierte Gasheizung betrieben werden darf. Für Gasetagenheizungen gilt eine Übergangsfrist von bis zu 13 Jahren.

- Wenn ein verbindlicher und von der Bundesnetzagentur genehmigter Fahrplan für die Umstellung des örtlichen Gasnetzes auf Wasserstoff vorliegt. Sobald das Wasserstoffnetz zur Verfügung steht, müssen diese Heizungen angeschlossen und auf den Betrieb mit Wasserstoff umgestellt werden. Derzeit gibt es noch keine regionalen Wasserstoffnetze. Ob ein solches Wasserstoffnetz möglich und sinnvoll wäre, wird ebenfalls im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung geprüft.

- Im Einzelfall kann der Einbau einer solchen Heizung auch eine unzumutbare Härte darstellen, z.B. wegen Unwirtschaftlichkeit oder besonderer persönlicher, baulicher oder sonstiger Umstände. So können insbesondere ab einem hohen Alter Finanzierungsschwierigkeiten oder auch Pflegebedürftigkeit eine Ausnahme wegen unbilliger Härte begründen, so dass die 65-Prozent-Regelung nicht zur Anwendung kommt.

- Was ist ein Wärmenetz?

Wärmenetze sind Rohrleitungen, an die mehrere Gebäude angeschlossen und miteinander verbunden sind. Die Gebäude werden mit Warmwasser oder Dampf beheizt. Bei diesem Verfahren wird die Wärme an so genannten Hausübergabestationen in den Heizkreislauf der Gebäude eingespeist. Je nach Größe des Netzes wird dabei von Nah- oder Fernwärmenetzen bzw. Gebäudenetzen gesprochen. Die Art und Weise, wie Wärme zentral erzeugt wird, ist sehr unterschiedlich: Wärmenetze werden heute häufig noch mit fossilen Brennstoffen betrieben. In Zukunft müssen Wärmenetze zunehmend treibhausgasneutral betrieben werden, z. B. durch die Nutzung von Wärme aus Wasser und Abwasser, Geothermie oder industrieller Abwärme.

- Was sind Wärmenetz- und Wasserstoffnetzeignungsgebiete?

Wärmenetzeignungsgebiete drücken aus, dass der Betrieb von Wärmenetzen grundsätzlich möglich und unter Betrachtung voraussichtlicher Kosten für Verbraucher:innen sinnvoll erscheint. Für solche Gebiete können im Anschluss an die Wärmeplanung Machbarkeitsstudien durchgeführt werden, um die Eignung im Detail zu prüfen und gegebenenfalls den Bau von Wärmenetzen einzuleiten.

Wasserstoffnetzeignungsgebiete drücken aus, dass der Betrieb von Wasserstoffnetzen (z. B. durch Umrüstung von Gasnetzen) möglich und unter Betrachtung voraussichtlicher Kosten für Verbraucher:innen sinnvoll erscheint.

- Welche Möglichkeiten gibt es die 65-Prozent-Regelung einzuhalten?

Zur Erfüllung der 65 %-Regelung bei neu installierten Heizungsanlagen gibt es grundsätzlich folgende Möglichkeiten:

- Anschluss an ein Wärmenetz

- Einbau einer elektrischen Wärmepumpe

- Stromdirektheizung (insbesondere für sehr gut gedämmte Heizungen geeignet)

- Hybridheizungen (Ergänzung einer erneuerbar betriebenen Heizung um fossile betriebene Wärmeerzeuger oder eine Biomasseheizung)

- Heizung auf der Basis von Solarthermie

- Biomasseheizung (Holzheizung, Pelletheizung)

- Einbau einer Gasheizung, die nachweislich erneuerbare Gase nutzt (z. B. nachhaltiges Biomethan oder grünen Wasserstoff)

- Wo finde ich weiterführende Informationen zur kommunalen Wärmeplanung und zum Gebäueenergiegesetz?

Weitere Informationen, Fragen und Antworten zur Kommunalen Wärmeplanung finden Sie auf der Internetseite der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH unter https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/zielgruppen/kommunen/KWP-Fragestunde.php.

Weiterführende Informationen zum Gebäudeenergiegesetz und dem Umstieg auf Erneuerbare Energie finden Sie auf der Internetseite des Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unter https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-sanieren/gebaeudeenergiegesetz/gebaeudeenergiegesetz-node.html.

Nationale Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgas-emissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellugen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen.